Durante las primeras décadas del siglo XIX, cementerios de toda Europa sufrieron el asalto de unos peculiares ladrones: profanadores de tumbas que no buscaban tesoros u objetos de valor enterrados con sus dueños, sino únicamente los cráneos de éstos, y en especial si pertenecían a genios de la música, la literatura o la filosofía…

El reloj marcaba las dos de la tarde cuando, el 30 de octubre del año 1820, los enterradores del cementerio de la iglesia de Hundsthurmer, en Viena, terminaron de exhumar los restos mortales del célebre compositor Franz Joseph Haydn, fallecido once años atrás durante la invasión de la ciudad por las tropas napoleónicas. La razón para perturbar el eterno descanso del maestro era noble, pues se querían trasladar sus restos a otro camposanto en la cercana ciudad de Eisenstadt –hogar de sus mecenas más notables, los Esterhazy–, y depositarlos en una tumba más suntuosa, acorde con la grandeza del genio que había sido en vida.

Cuando los trabajadores abrieron el ataúd y echaron un vistazo en su interior no pudieron evitar contener el aliento. Y no sólo por el desagradable olor a podredumbre que emanaba del féretro, sino por una sorpresa mucho más inesperada: aunque el esqueleto estaba en su sitio, el lugar que debía ocupar el cráneo del compositor aparecía vacío, y en su lugar únicamente se encontraba la peluca con la que el maestro había sido enterrado. Alguien había robado la calavera de Haydn…

El robo del cráneo del genial compositor austríaco no fue, aunque hoy pueda parecernos insólito, un hecho aislado. Como en la más siniestra de las novelas góticas que tanto éxito cosecharían años más tarde, cientos de cráneos –por lo general pertenecientes a personajes célebres– fueron sustraídos de sus tumbas aprovechando el silencio y la oscuridad de la noche, para después pasar a formar parte de las macabras colecciones de numerosos individuos a lo largo y ancho de toda Europa.

Esta singular “fiebre” por los cráneos, que invadió Europa desde finales del siglo XVIII hasta mediados de la centuria siguiente no fue, sin embargo, el resultado de ningún oscuro culto o de alguna extraña sociedad secreta, sino la manifestación más tétrica de una práctica precientífica que buscaba resolver los enigmas de la mente y el comportamiento humano.

El nacimiento de la frenología

Para entender el surgimiento y la difusión por todo el continente de este insólito hobby hay que remontarse a la Viena de 1781. En aquel año, la agitada y cosmopolita capital austríaca había recibido la llegada de un desconocido e irrelevante personaje: un joven llamado Franz Joseph Gall. Con veinticuatro años, Gall había llegado desde el pequeño pueblecito alemán de Tiefenbrum con la intención de hacer realidad su sueño: convertirse en un destacado médico. Tenía a su favor una insaciable curiosidad científica, aunque, por desgracia, escasas aptitudes para el estudio.

El joven Gall no tardó en darse cuenta de que, pese a sus esfuerzos, la carrera de medicina se le hacía realmente difícil. Por el contrario, y para su desesperación, comprobó que algunos de sus compañeros contaban con una asombrosa facilidad para memorizar los conceptos y datos necesarios para avanzar en sus estudios. Llevado por la frustración y por su innata curiosidad, Gall pensó que debía haber alguna razón que explicara aquella cualidad. Pronto se percató de que todos aquellos estudiantes destacados tenían algo en común: sus ojos eran especialmente grandes.

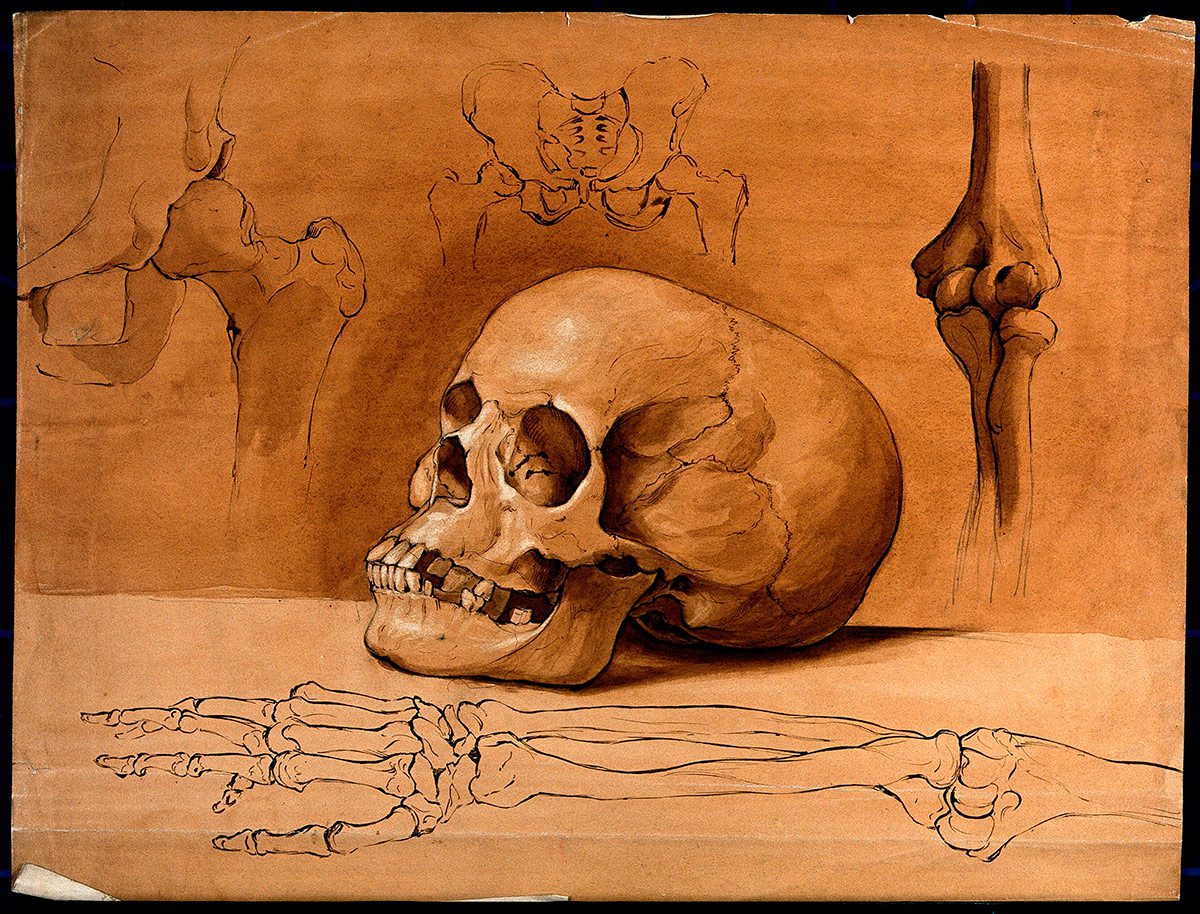

Gall pensó que aquel detalle no podía ser casual, así que se esmeró en encontrar otras semejanzas físicas en sus aventajados compañeros. Y así lo hizo, de modo que poco tiempo después el aspirante a médico había desarrollado una singular hipótesis llamada organología, según la cuál existía una clara y directa correlación entre la apariencia física –sobre todo en los rasgos de la cabeza– y las cualidades y facultades intelectuales.

Gall no tardó en elaborar una lista de planteamientos principales para su curiosa teoría. Entre ellos, destacaban especialmente los siguientes: las facultades morales e intelectuales son innatas y determinadas desde el nacimiento; el cerebro es el único habitáculo de la mente humana y, por último, la idea de que cada “habilidad” de la mente está directamente relacionada con una parte diferente del cerebro.

Por otra parte, Gall había llegado a la conclusión de que el hecho de contar con un cerebro más grande suponía poseer una mayor inteligencia y, finalmente, sugirió que, puesto que los huesos del cráneo eran “maleables” durante los primeros años de vida, éste manifestaba en su exterior rasgos distintivos causados por los pliegues y características del cerebro.

Llevado por esta última idea, Gall acabó convencido de que era posible determinar la personalidad y las habilidades mentales de todo individuo simplemente mediante el examen de la forma y dimensiones de su cráneo. En su opinión, existían patrones físicos que se repetían en los cráneos humanos, tanto en los de los delincuentes capaces de los crímenes más atroces como en los de los genios responsables de la música, el arte o las ideas más maravillosas creadas por el Hombre.

Como es lógico, esta premisa le llevó a obsesionarse por coleccionar el mayor número posible de cráneos humanos. Necesitaba cientos, miles de ellos… todo era poco para progresar en el desarrollo de su estudio y sus teorías.

En sus escritos, Gall reconocía haber invertido toda una fortuna para reunir su impresionante colección: más de 7.000 guldens (monedas de oro) para pagar cráneos de criminales ejecutados, y otras 15.000 para costear los procedimientos destinados a limpiar las calaveras o realizar moldes de aquellos cráneos que no podía adquirir (por ejemplo los de muchos personajes ilustres) o de personas todavía vivas.

Aunque mucha gente de la época vio con disgusto y rechazo las ideas de Gall –el mismísimo Napoleón Bonaparte entre ellos, quien calificó de absurdas sus hipótesis–, lo cierto es que sus propuestas tuvieron un enorme éxito, especialmente en Viena. Tanto es así, que en 1796 comenzó a impartir conferencias por todo el país, llenando las salas con un público deseoso de escuchar sus explicaciones.

Durante varios años sus charlas siguieron gozando de gran éxito, pero la propagación de sus ideas resultaba molesta para un sector en especial: la Iglesia católica. En una región eminentemente católica como Austria, algunas de las propuestas de Gall eran por completo inaceptables.

Por un lado, molestaba la sugerencia de que el cerebro era sólo el receptáculo de la mente –ignorando por completo al alma, pues carecía de interés para sus inquietudes–, y por otro a la jerarquía le repugnaba e indignaba el hecho de que aquel excéntrico personaje se dedicara a coleccionar cráneos humanos.

Esta última razón no era una mera cuestión de escrúpulos, sino que tenía una explicación en las creencias católicas. En aquella época, muchos creyentes consideraban que los cadáveres debían conservarse intactos –no debían desmembrarse ni someterse a los estragos de la investigación médica– para que la descomposición se produjera poco a poco y de forma natural. De lo contrario, la resurrección de la carne nunca tendría lugar, y el alma se condenaría por toda la eternidad.

Estas dos cuestiones fueron las que causaron más malestar en la Iglesia católica, que logró presionar al gobierno austríaco para que obligara a Gall a dejar de celebrar sus conferencias y difundir sus ideas, cosa que sucedió finalmente el 9 de enero de 1802. Fue aquella prohibición la que obligó a Joseph Franz Gall a abandonar Viena y establecerse en París, acompañado por su discípulo más aventajado, Johann Spurzheim.

La Iglesia católica de Viena creyó así haberse librado de aquel incómodo personaje, pero lo cierto es que consiguió todo lo contrario. Gall no sólo obtuvo un gran éxito en la capital francesa, sino que la frenología –término que popularizó su discípulo Spurzheim–, se popularizó por toda Europa, y la misma capital austríaca asistió a la aparición de numerosos practicantes y estudiosos de la nueva “ciencia”, lo que desató una auténtica oleada de robos de calaveras, como ocurrió con la de Haydn.

Algunos robos sonados

Cuando Nikolaus II, príncipe de Esterhazy, tuvo noticias del robo del cráneo de Haydn, no tardó en ordenar a la policía que iniciara una profunda investigación para dar con su paradero. El jefe de policía, el conde Joseph von Sedlintzky, puso a trabajar a su amplia red de informadores, y apenas unos días después apareció una pista. Uno de los soplones de la policía señalaba a un vecino de la ciudad, Johann Nepomuk Peter, como actual propietario del cráneo de Haydn.

Cuando las autoridades le interrogaron, Peter confirmó que durante años había tenido en su poder una calavera que supuestamente había sido del compositor, y que ésta había llegado a sus manos a través de su médico personal, ya fallecido, que conocía su interés por la frenología. Sin embargo, más tarde había abandonado tal afición, por lo que se la había regalado a su amigo Joseph Carl Rosenbaum, también interesado en las investigaciones craneoscópicas. Curiosamente, este último personaje había sido amigo cercano de Haydn, y antiguo secretario del mismísimo príncipe Nikolaus.

Rosenbaum entregó un cráneo a las autoridades después de que el príncipe le ofreciera dinero a cambio, pues el noble estaba ansioso por dar sepultura a los restos del compositor y acallar así las burlas de buena parte de la sociedad vienesa. El príncipe ordenó que el cráneo entregado por Rosenbaum se enterrara en la nueva y pomposa tumba de Haydn, acompañando al cuerpo del músico, y así se hizo el 4 de diciembre de 1820, apenas un mes y medio después de que se descubriera el robo de la calavera.

Sin embargo, ni el príncipe ni el resto de los vieneses podían imaginar que el cráneo que se enterró aquel día no era el del genial compositor. Tanto Rosenbaum como Peter habían mentido a las autoridades, pues once años atrás habían sido ellos mismos quienes robaron la cabeza del músico para satisfacer su singular fetichismo “científico”, y ahora habían engañado al príncipe y a la policía para seguir conservando su “tesoro” frenológico. Pasarían más de cien años antes de que alguien descubriera el entuerto, y restituyera el verdadero cráneo de Haydn a su definitivo lugar de descanso.

La rocambolesca historia de Haydn no es el único caso de robo relacionado con un genio de la música. Casi cincuenta años más tarde de los sucesos protagonizados por Rosenbaum y su colega Peter, otro destacado personaje vienés, el doctor Josef Hyrtl, recibió un regalo macabro y sorprendente a partes iguales: el cráneo del virtuoso Wolfgang Amadeus Mozart.

Este singular tesoro había llegado a sus manos en 1868, y sin duda debió hacer las delicias del galeno, pues Hyrtl era un destacado científico del momento, fascinado por la anatomía comparada, disciplina de la que había sido profesor en la Universidad de Praga. Pero, ¿cómo había terminado aquella pieza concreta de la anatomía de Mozart en su colección?

Al parecer, Hyrtl había recibido el cráneo como parte de la herencia que le correspondía tras la muerte de su hermano Jakob, un grabador y músico aficionado de Viena. A su vez, Jakob había conseguido la calavera de manos de Joseph Radschopf, sacristán en la iglesia del cementerio de Saint Marx, en Viena. Curiosamente, había sido en este camposanto en el que Mozart había sido enterrado tras su muerte en 1791.

Sin embargo, no había sido Radschopf quien había robado el cráneo, sino su antecesor en el cargo, Joseph Rothmayer. Tras la muerte del compositor el 4 diciembre de 1791, el sacristán había sido uno de los presentes en el humilde entierro y, llevado por la intuición, decidió rodear el cuello de Mozart con un alambre antes de que los enterradores lo sepultaran en la modesta tumba común de tercera categoría.

Cuando dos años después las ideas de Gall circulaban de boca en boca entre buena parte de la población vienesa, Rothmayer recordó su, en apariencia, irrelevante gesto y decidió excavar la sepultura en busca del músico. Gracias al alambre que había colocado en su día pudo identificar los restos fácilmente, y fue así como se llevó el cráneo como trofeo. Cuando la muerte llamó a su puerta, su secreto pasó a manos de su sucesor.

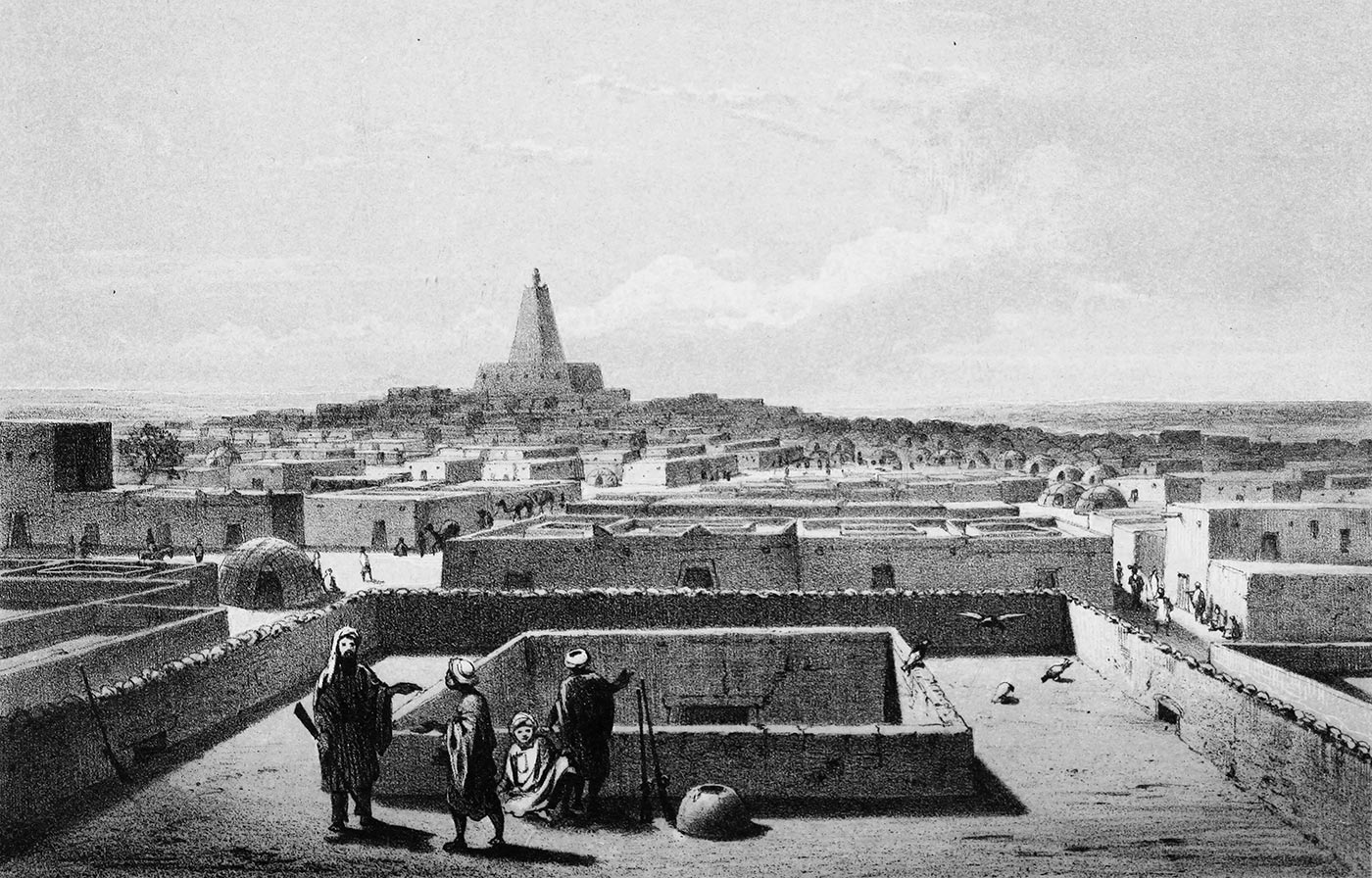

El enigma Goya

Si los músicos austríacos fueron uno de los objetivos favoritos de los frenólogos, algo muy similar podría haber ocurrido con uno de nuestros pintores más universales, el aragonés Francisco de Goya. El célebre artista maño falleció en abril de 1828 en la localidad francesa de Burdeos, y allí fue enterrado, en un mausoleo perteneciente a su consuegro, Martín Miguel de Goicoechea, quien había fallecido tres años antes.

El lugar de descanso de Goya había caído en el olvido hasta que, en 1880, el entonces cónsul de España en Burdeos, don Joaquín Pereyra, descubrió la tumba mientras visitaba el camposanto, en el que también estaba enterrada su esposa. Pereyra hizo partícipe de su hallazgo a las autoridades españolas, a quienes sugirió que se financiara el traslado de los restos del genio aragonés a España, de modo que recibiera una sepultura que honrara su memoria.

El Gobierno accedió a la sugerencia y en 1888, tras no pocos problemas, Pereyra consiguió realizar la exhumación de los restos. Sin embargo, cuando finalmente se abrió la tumba, el cónsul se llevó una sorpresa. En el interior del panteón había dos féretros, uno de zinc y otro de madera. En el primero había un esqueleto completo, pero al segundo le faltaba la cabeza.

Aunque no había una certeza absoluta, todo parecía indicar que los restos sin cráneo se correspondían con los de Goya, pues aquel ataúd había sido introducido más tarde –estaba más cerca de la entrada–, lo que concordaba con la fecha de la muerte del pintor. Ante las dudas, se decidió el traslado de los dos esqueletos que, tras años de retraso, viajaron finalmente a España en 1899, siendo depositados temporalmente en una tumba construida en la antigua catedral de San Isidro, hasta que veinte años después terminaron en su actual ubicación, la ermita de San Antonio de la Florida.

Hoy los especialistas no dudan de que el esqueleto sin cráneo perteneció a Francisco de Goya, pero lo que sigue siendo un misterio es lo que ocurrió con su cabeza. Una de las teorías barajadas por los historiadores, a raíz de una hipótesis planteada por el psiquiatra francés Bernard Antoniel, es que el cráneo del aragonés acabara en manos de un aficionado a la frenología.

Según Antoniel, habría sido el propio Goya quien dio permiso a su amigo Jules Laffargue –médico– para que, después de su muerte le cortara la cabeza y pudiera estudiarla según los principios de la frenología. La macabra operación habría tenido lugar en el asilo de San Juan de Burdeos, desde donde se habría enviado la cabeza a la Facultad de Medicina de París.

Aunque hasta la fecha no ha podido demostrarse esta teoría, no es una propuesta descabellada, pues en la época en la que murió Goya la frenología estaba en auge en Francia. Por otra parte, aunque Laffargue no hubiese sido el responsable, la posibilidad de un profanador de tumbas que decapitase el cadáver ya enterrado con fines frenológicos tampoco sería extraño, pues en el momento de su muerte Goya era ya un artista célebre y consagrado. Y, por tanto, su cráneo un auténtico tesoro para un ávido coleccionista de cabezas de individuos virtuosos.

LADRONES DE CADÁVERES

En el siglo XVIII se popularizó entre médicos y estudiantes de medicina la observación directa del funcionamiento del cuerpo humano, después de siglos en los que todavía había estado vigente la creencia en la existencia de cuatro humores que influían en la salud. Este cambio de paradigma tuvo, entre otras muchas consecuencias, la aparición de una urgente necesidad: la existencia de un abundante y constante suministro de cadáveres humanos para su estudio y disección en las facultades de medicina.

Los especialistas en anatomía habían tenido hasta entonces “materia prima” suficiente con los criminales que eran sentenciados a pena de muerte y que nadie reclamaba, pero cuando se extendió la costumbre de estudiar los cuerpos en las facultades, esta fuente de suministro resultó pronto muy escasa. Fue así como médicos y universidades no dudaron en reclamar los servicios de auténticos ladrones de tumbas, a quienes pagaban para que profanaran las sepulturas amparándose en la oscuridad de la noche.

Estos profesionales de la muerte terminaron siendo conocidos como resurreccionistas, como consecuencia de su peculiar actividad. Esta desagradable práctica, ilegal en la práctica totalidad de los países occidentales, era considerada como un mal menor por los médicos, que no veían otra forma de avanzar en sus conocimientos científicos, y llegó a hacerse tan popular que fueron numerosas las obras literarias que retrataron tales actividades, como ocurre con El ladrón de cadáveres, de Robert Louis Stevenson. Aunque pueda parecer increíble, el robo de cadáveres para su uso en universidades fue común hasta fechas tan tardías como finales del siglo XIX.

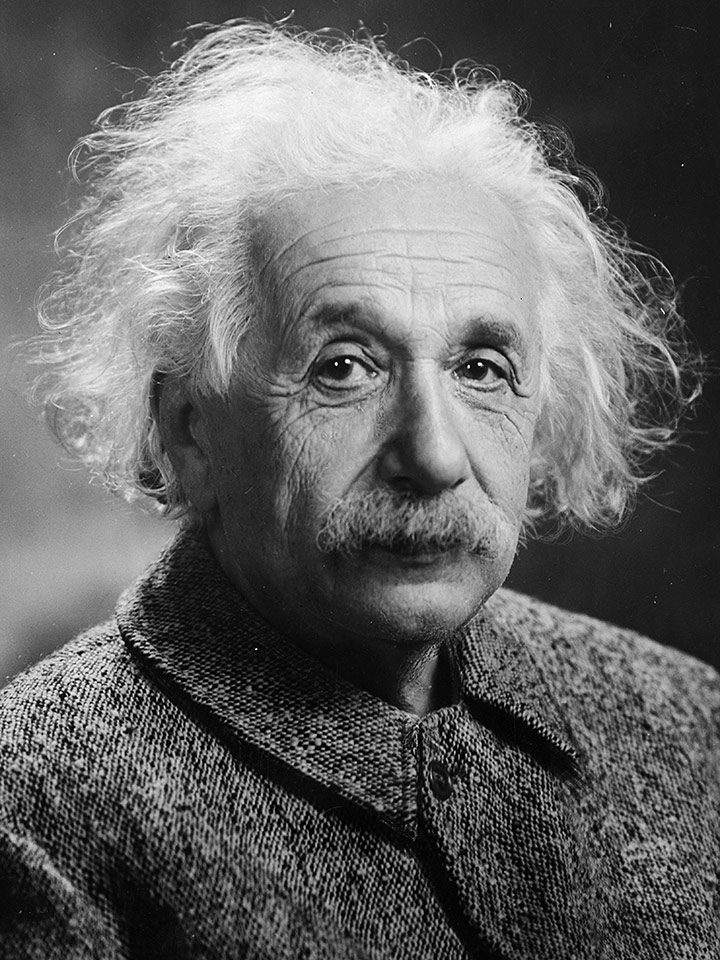

EL INSÓLITO ROBO DEL CEREBRO DE EINSTEIN

Aunque la frenología desapareció como práctica en el siglo XIX y hoy es vista como una excéntrica pseudociencia, la obsesión que mostraron algunos de sus practicantes al coleccionar cráneos de personajes insignes tuvo su continuidad, aunque de forma diferente, en el siglo XX.

Cuando en abril de 1955 falleció el célebre físico Albert Einstein, el médico que realizó su autopsia –el patólogo Thomas Harvey–, decidió llevarse a casa su cerebro como “recuerdo”. Durante décadas el paradero de la parte más valiosa del cuerpo del científico alemán fue un auténtico enigma, hasta que, en 1996, un periodista llamado Michael Paterniti localizó a Harvey, quien había abandonado la práctica médica y vivía en una localidad de Kansas.

De un modo similar a lo que sucedía con los frenólogos del siglo XIX, Harvey había convertido al cerebro de Einstein en el objeto de su obsesión y, de hecho, lo conservaba en un tarro de cristal que guardaba celosamente en la nevera. Sin embargo, el objeto de sus desvelos se había convertido también en la causa de su desgracia, pues tras el robo del cerebro Harvey perdió su empleo y su carrera como médico terminó.

Paterniti consiguió convencer a Harvey para que le devolviera el cerebro a la nieta de Einstein, y juntos recorrieron los Estados Unidos, de punta a punta, con el órgano del físico custodiado en el maletero. Al final la nieta del científico rechazó quedarse con el cerebro, y Harvey acabó por entregarlo al hospital de Princeton.

Para saber más:

-DICKEY, Colin.Cranioklepty. Grave robbing and the search for genius. Unbridled Books, 2009.

-MUÑOZ PUELLES, Vicente. El cráneo de Goya. Valdemar, 2004.